Der Beginn war kriegerischen Ursprungs – 1914 zu Beginn des 1.Weltkriegs wurde 1915 innerhalb eines Jahres, mitten zwischen Ost- und Westfront, eine königliche Pulverfabrik errichtet. Aus der idyllischen Halbinsel nahen Brandenburgs, mit Eisenbahn und Straße gut erschlossen wurde ein riesiger Werkskomplex mit über 400 Fabrikbauten, wie Hallen, Kraftwerk, Badehaus, Hafen auch durch mehrere tausend Kriegsgefangen aus Russland und Frankreich aus dem Boden gestampft.

Bemerkenswert am Bau Kirchmösers ist, dass die Werksanlagen und Werkssiedlung, Hallen, Werkstätten, Schornsteine, Wassertürme, Direktionsgebäude, Bahnhof, Laborgebäude, Kirche, Villen etc. trotz der Eile alle mit einem hohen architektonischen Anspruch geplant und errichtet wurden. Übrigens fungierte hier der durch seine späteren Wohnsiedlungen (Magdeburg, Berlin) weltbekannte Bruno Taut als Bauleiter und entging so der Einberufung an die Front. Alle Gebäude erhielten Klinkerverkleidungen, technische Anlagen wurden damit kaschiert, ein Marktplatz wurde angelegt, die Wohnbebauung war meist zweigeschossig und der 1916 errichtete 65m hohe Wasserturm wurde als markantes Wahrzeichen gestaltet. 4000 Arbeiter und Beamte sowie 2000 Kriegsgefangene arbeiteten in der Fabrik.

Und kaum war man fertig – war der Weltkrieg zu Ende – Kriegsproduktion wurde verboten!

Die Munitionsfabrik wurde 1918 stillgelegt. Die ganze Anlage wurde 1920 von der Reichsbahn übernommen. Schon 1920 reparierte man hier Waggons und Loks und baute Kirchmöser bis 1924 zur damals modernsten Bahnwerkstatt um (ca. 2500 Mitarbeiter reparierten in Fließbandarbeit beschädigte Waggons und Lokomotiven). Es entstand ein modernes Weichenwerk und zentrale Schulungsreinrichtungen der Reichsbahn. Dann kamen die Nazis und dieses Lokwerk wurde für die Expansionen nach Osten 1942 demontiert, auf 276 Waggons verladen und in die Ukraine abtransportiert (wo es dann nie wieder aufgebaut wurde). Parallel dazu mussten Kriegsgefangene und Fremdarbeiter Panzerteile und Panzer produzieren (diese Produktionsstrecke wurde dann mit Kriegsende demontiert und in die UdSSR geschickt, wobei aber die Sowjetarmee weiter bis zur Wende eine Panzerwerkstatt betrieb). Die Reichsbahn nahm sofort 1945/46 ihre Produktion wieder auf und entwickelte Kirchmöser zum größten Reichsbahnausbeserungswerk der DDR. Ab 1952 produzierte das Weichenwerk für Bahnen in der ganzen Welt. Ab 1965 bis 1990 als „RAW Brandenburg-Kirchmöser-Werk für Gleisbaumechanik“ firmierend, wurden hier u.a. alle Gleisbaumaschinen und Krane der Reichsbahn gewartet.

Mit der Wende blieben 650 von 3000 Arbeitsplätzen übrig: Überleben konnten nur die Gleisbaumechanik, das Betonschwellenwerk und das Weichenwerk. Übrige Fabrikationen wurden abgewickelt und die allseits bekannte Perspektivlosigkeit machte sich breit. Und die Infrastruktur war die von 1915!

Die Werksanlagen heute

Erst mit Übernahme des gesamten Gelände 2003 durch die Stadt Brandenburg gelang es, das 400 ha große Gebiet systematisch zu entwickeln und zu revitalisieren. Dank eines raumstrategischen Konzeptes von Projektentwicklern und Denkmalpflegern (für Werk und Wohnsiedlungen) wurde beginnend an Sichtachsen und Eckgebäuden des Werks denkmalgerecht saniert. Überflüssiges wurde abgerissen, Altlasten beseitigt, 2 neue Kraftwerke gebaut und neue Nutzungen und Fertigungen angesiedelt. In 5 Jahren wurden 80 Mio € investiert, mit ABM wurden Fassaden, Dächer, Fenster instandgesetzt und die Attraktivität des Gebietes begann wieder zu steigen. Das hat viele neue Firmen angelockt und das Gelände zeigt sich heute als riesige Parkanlagen mit Alleen, Radwegen, Waldstücken. Natürlich gibt es immer noch einzelne Objekte die ihrer Erweckung warten (s.o.: z.B. die ehemalige Hauptverwaltung der Pulverfabrik, von 1958 bis zur Wende Krankenhaus).

Der Wohnungsbau

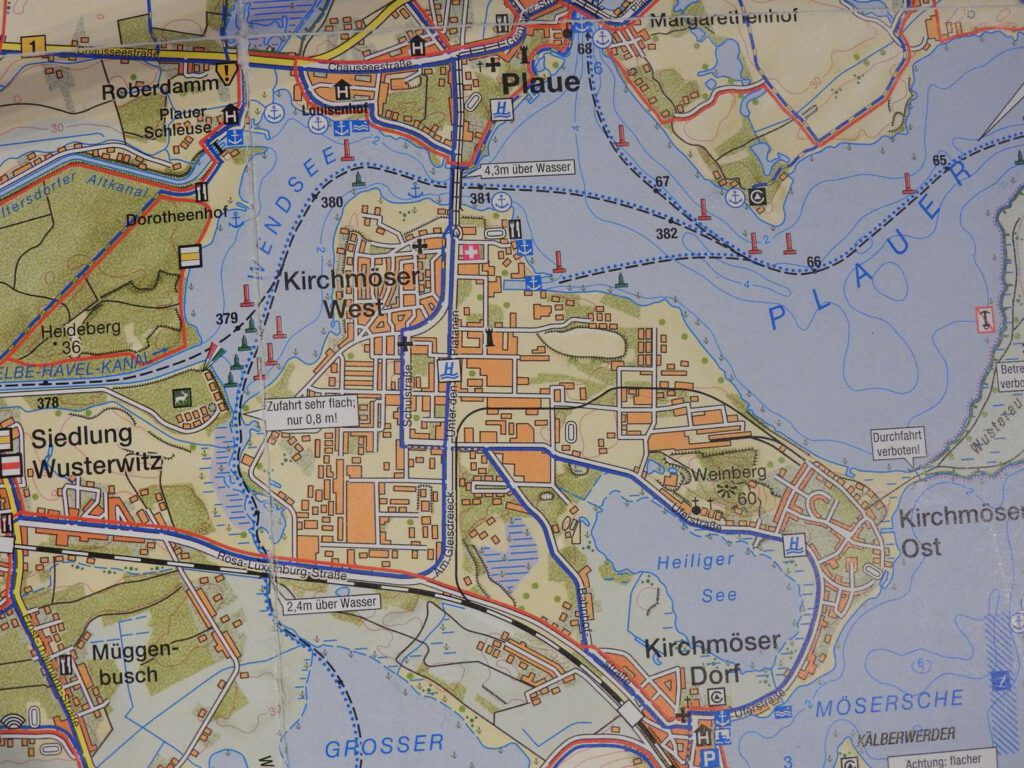

Schon mit dem Bau der Pulverfabrik wurde zur Unterbringung der Beschäftigten bisc1916 eine erste Siedlung mit 172 Wohnungen in „Kirchmöser West“ errichtet, die auch Beamten- und Generalsvillen umfasste.

2 km nördlich gründete sich im Brandenburger Ortsteil Plaue 1916 eine private Baugenossenschaft, „die Gartenstadt Plaue“ die bis 1917 Reihenhäusern mit Gartenstadtcharakter für die Facharbeiter der Pulverfabrik errichtete (von geplanten 300 Häusern wurden jedoch nur 212 fertiggestellt).

Mit der Übernahme Kirchmösers durch die Reichsbahn 1920 entstand ein sprunghaft steigender Wohnungsbedarf. Durch Regierungsrat Teschemeier wurden in Kirchmöser West zwischen 1922 und 1925 weitere Straße und Häuser (angepasst an den Bestand) gebaut und Kirchmöser-Ost als 2.Eisenbahnersiedlung seit 1922 geplant und zwischen 1924 und 1928 errichtet. Nicht alle Pläne wurden umgesetzt, aber 1928 waren es in West 527 Wohnungen für 2330 Menschen und in Ost 387 Wohnungen für 1582 Menschen. Einige der angelegten Straßen blieben frei. Alle diese bis 1928 errichteten Bauten stehen unter Denkmalsschutz. Erst mit den Werks-Erweiterungen und Entwicklungen in DDR-Zeiten erfolgte weiterer umfangreicher Wohnungsbau in den 50er und 60er Jahren (meist AWG-Wohnungen, heute noch genossenschaftlich).

Die aktuelle Entwicklung des Werksgeländes hat zur Folge, dass für die (nach der Wende von der Reichsbahn durchweg privatisierten) Wohngebäude, endlich wieder ein Nachfragebedarf besteht. Viele früher der Arbeit wegen in den Westen weggezogene Bewohner kommen zunehmend zurück und kaufen hier ein Haus. Entsprechend ist der Instandsetzungszustand noch sehr differenziert, aber der Gesamteindruck zeigt starker Sensibilität, Verständnis und Anstrengungen für den Denkmalschutz und den Erhalt der Denkmalsobjekte. Dazu kommt die einmalige, von Wasser umgebene Lage.